La bilharziose, infection parasitaire touchant des millions de personnes, représente un véritable enjeu de santé publique dans de nombreuses régions. Comprendre son mode de transmission et adopter des stratégies ciblées permet de réduire considérablement les risques d’infection. Voici sept méthodes éprouvées pour protéger efficacement les populations exposées, en combinant prévention individuelle, contrôle environnemental et actions éducatives.

Comprendre la bilharziose et ses risques

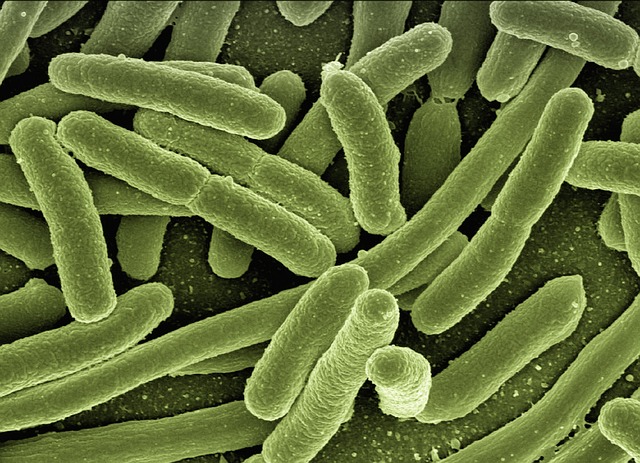

La bilharziose est une infection parasitaire causée par des vers plats du genre Schistosoma. Cette maladie survient lorsqu’une personne entre en contact avec de l’eau douce contaminée par des larves parasites. Ces larves pénètrent la peau lors de baignades ou d’activités en milieu aquatique. Ainsi, la principale cause et transmission de la bilharziose est l’exposition à des eaux stagnantes ou peu renouvelées contaminées par ces parasites.

A voir aussi : Obtenez des conseils médicaux en ligne : rapide et efficace

Les populations les plus à risque sont celles vivant ou travaillant dans des zones endémiques, principalement en Afrique, en Amérique du Sud ainsi qu’en Asie du Sud-Est. Les enfants qui jouent dans les rivières ou les agriculteurs en contact avec l’eau sont particulièrement vulnérables. Cette infection parasitaire est donc étroitement liée aux conditions environnementales et au mode de vie local.

Les conséquences sanitaires de la bilharziose peuvent être sévères si l’infection n’est pas traitée rapidement. Elle peut entraîner des lésions des organes internes, notamment des troubles urinaires ou intestinaux, des douleurs abdominales, et dans les cas chroniques, des complications plus graves comme des fibroses ou des dommages au foie. La précocité du diagnostic et la prise en charge adaptée sont indispensables pour limiter ces risques.

En parallèle : Vivre après le cancer : témoignages et conseils

Pour en savoir plus sur les moyens de prévention et comment se protéger contre cette infection, consultez notre page dédiée à la schistosomiase.

Privilégier une eau potable sûre

Pour réduire le risque d’infection par la bilharziose, il est impératif de privilégier une eau potable sûre, traitée et contrôlée. La bilharziose, aussi appelée schistosomiase, est une maladie parasitaire qui se transmet principalement lors du contact avec de l’eau douce contaminée. Consommer ou utiliser une eau non traitée augmente considérablement le risque d’exposition aux parasites responsables de l’infection.

La prévention bilharziose passe par des mesures rigoureuses de purification de l’eau. Plusieurs techniques efficaces permettent de rendre l’eau potable et sécurisée. Parmi elles, la filtration mécanique élimine les particules et certains organismes nuisibles. Le traitement par chloration détruit les agents pathogènes en inactivant les parasites présents dans l’eau. Par ailleurs, la stérilisation par rayonnement ultraviolet est une méthode innovante qui assure une désinfection complète sans ajout de produits chimiques, protégeant ainsi contre la bilharziose.

Adopter ces techniques de purification et de filtration est essentiel pour assurer une eau potable que ce soit pour la consommation directe ou pour les usages quotidiens, limitant fortement les risques d’une infection par la bilharziose. La vigilance face à la qualité de l’eau permet de se prémunir efficacement contre les dangers liés à l’infection eau douce.

Pour approfondir la prévention autour de cette maladie, consultez les informations dédiées à la schistosomiase.

Adopter de bonnes pratiques d’hygiène personnelle

Pour réduire efficacement le risque de prévention bilharziose, adopter une hygiène rigoureuse est indispensable. Le lavage régulier des mains après un contact avec de l’eau douce est l’un des gestes clés. Cette action simple élimine les parasites potentiellement présents sur la peau, limitant ainsi la transmission de la bilharziose.

La hygiène ne se limite pas au lavage des mains : il est crucial de sensibiliser les populations aux gestes barrières spécifiques dans les milieux à risque. Par exemple, éviter de nager ou de se baigner dans des eaux stagnantes connues pour être contaminées réduit considérablement l’exposition au parasite. En comprenant les mécanismes de contamination, chacun peut adopter un comportement adapté pour se protéger.

La sensibilisation continue à ces pratiques d’hygiène doit être accompagnée d’informations sur la bilharziose elle-même, afin d’inciter à des actions préventives durables. Par ailleurs, le lavage des mains contribue aussi à réduire d’autres risques infectieux, offrant une protection globale renforcée. Pour approfondir les moyens de se protéger, il est conseillé de consulter des ressources spécialisées sur la schistosomiase.

Éviter les contacts avec l’eau douce contaminée

Pour limiter le risque de schistosomiase, la prévention bilharziose est essentielle, en particulier en évitant toute exposition à l’eau douce contaminée. Cette maladie parasitaire se transmet principalement dans des zones à risque où les eaux stagnantes ou faiblement courantes abritent des mollusques porteurs du parasite. Ainsi, il est fortement recommandé de ne pas se baigner, ni se laver dans ces milieux, car le contact cutané avec l’eau contaminée favorise la pénétration des larves du parasite dans l’organisme.

Pour répondre à la question : comment éviter l’exposition eau douce dans ces régions ? Il faut privilégier des activités qui ne nécessitent pas d’immersion dans des étendues d’eau potentiellement infectées. Par exemple, utiliser l’eau potable pour l’hygiène quotidienne ou préférer la douche plutôt que le bain dans les zones endémiques. De plus, pour les loisirs, les piscines publiques et les plans d’eau artificiels avec une bonne gestion sanitaire sont des alternatives sûres.

Ces recommandations s’appuient sur des données précises qui confirment que la fréquence des infections est liée directement à l’intensité de l’exposition à l’eau douce contaminée. En limitant ces contacts, on réduit significativement le risque de contracter la bilharziose. Pour en savoir plus sur les mécanismes de transmission et les précautions à adopter, consulter des ressources fiables comme celles consacrées à la schistosomiase s’avère utile.

Porter des vêtements protecteurs lors d’activités en zones à risque

Pour réduire significativement le risque de contracter la bilharziose, il est essentiel d’adopter une prévention individuelle efficace, notamment en portant des vêtements protecteurs bilharziose adaptés. La protection physique joue un rôle primordial pour limiter l’exposition directe à l’eau contaminée par les larves du parasite.

Les types de vêtements recommandés incluent des équipements qui couvrent le maximum de surface cutanée exposée. Les adultes tels que les agriculteurs et les pêcheurs, qui travaillent souvent dans des zones humides ou en contact prolongé avec l’eau douce potentiellement infectée, devraient porter des bottes étanches, des pantalons longs résistants à l’eau, ainsi que des chemises à manches longues. Ces vêtements forment une barrière mécanique contre les parasites, diminuant ainsi le risque d’infection.

Pour les enfants, souvent les plus vulnérables en raison de leurs jeux et activités dans ou près de l’eau, l’usage de vêtements légers couvrant les bras et les jambes s’avère également indispensable. Éviter les shorts ou les t-shirts à manches courtes est un conseil clé en prévention individuelle, car toute peau exposée constitue un point d’entrée pour les larves.

En résumé, une protection physique bien choisie et constante grâce aux vêtements protecteurs bilharziose permet une barrière efficace face à la bilharziose, limitant son impact sur la santé des populations exposées. Pour en savoir plus sur les bonnes pratiques et renforcer votre protection, consultez des ressources spécialisées telles que celles sur la schistosomiase.

Lutte contre les escargots vecteurs de la bilharziose

Les escargots vecteurs jouent un rôle crucial dans la transmission de la bilharziose, une maladie parasitaire qui affecte des millions de personnes. Ces mollusques aquatiques hébergent les larves du parasite, permettant ainsi leur développement avant qu’ils ne puissent infecter l’homme. Comprendre le rôle des escargots dans ce cycle parasitaire est fondamental pour mettre en œuvre des stratégies efficaces de contrôle.

Le contrôle des escargots s’inscrit dans une démarche globale visant à réduire la présence de ces hôtes intermédiaires dans les milieux aquatiques. Plusieurs méthodes d’interventions environnementales sont employées pour limiter leur prolifération. Parmi celles-ci, l’aménagement des berges et le drainage des zones stagnantes permettent de diminuer les habitats propices à la reproduction des escargots.

Par ailleurs, des approches biologiques sont de plus en plus privilégiées. L’introduction de prédateurs naturels des escargots, comme certains poissons, est une méthode efficace qui s’intègre bien dans les programmes intégrés de lutte. L’utilisation ciblée de molluscicides, produits chimiques destinés à détruire les escargots, reste une option, même si elle nécessite une gestion rigoureuse pour limiter les impacts environnementaux.

En combinant ces différentes stratégies — contrôle des escargots, interventions environnementales et gestion biologique — les efforts pour réduire la transmission de la bilharziose deviennent plus pertinents et durables. Cela permet non seulement de protéger les populations humaines exposées mais aussi de préserver l’équilibre des écosystèmes aquatiques.

Pour approfondir vos connaissances sur cette thématique complexe, vous pouvez consulter des sources spécialisées sur la schistosomiase.

Initiatives éducatives et campagnes de sensibilisation

L’éducation bilharziose joue un rôle crucial dans la lutte contre cette maladie parasitaire. En informant les populations à risque sur les modes de transmission, les symptômes et les moyens de prévention, les campagnes de sensibilisation prévention permettent de réduire significativement les cas d’infection.

Ces programmes éducatifs locaux s’appuient souvent sur la formation communautaire. Des ateliers et sessions d’information sont organisés dans les villages, avec la participation active des leaders communautaires. Leur implication renforce la légitimité et l’impact des messages diffusés.

L’intégration des établissements scolaires est également une stratégie efficace. En sensibilisant dès le plus jeune âge, notamment via des activités ludiques et pédagogiques, les élèves deviennent eux-mêmes vecteurs d’information dans leurs familles. Par ailleurs, les centres de santé jouent un rôle central en proposant des consultations, des diagnostics précoces, et en relayant les conseils de prévention.

Enfin, la collaboration avec les autorités locales est essentielle pour coordonner les efforts et assurer la pérennité des initiatives. Elles peuvent soutenir financièrement et logistiquement les campagnes, tout en veillant à une meilleure couverture territoriale.

Ces actions combinées créent un environnement propice à une meilleure maîtrise de la bilharziose, favorisant ainsi une diminution progressive de la maladie. Pour approfondir la compréhension et connaître les mesures spécifiques, il est utile de consulter des ressources dédiées à la schistosomiase.

Accès et recours au traitement préventif

Le traitement préventif de la bilharziose, principalement assuré par l’administration du praziquantel, constitue une arme essentielle dans la lutte contre cette maladie parasitaire. Le praziquantel agit efficacement en détruisant les vers responsables, réduisant ainsi la charge parasitaire dans les populations à risque. Son utilisation en traitement préventif de masse, souvent organisée dans les zones endémiques, permet de limiter la propagation et d’éviter les complications graves.

Le recours régulier au traitement préventif bilharziose offre des bénéfices indéniables : diminution de la morbidité, amélioration de la qualité de vie, et réduction du risque de transmission. Pour maximiser ces effets, il est crucial d’établir des campagnes ciblées, associées à un dépistage communautaire rigoureux. Ce dépistage permet d’identifier rapidement les individus infectés ou exposés et d’assurer un suivi médical adapté.

Les stratégies de dépistage communautaire reposent sur une approche participative, incluant souvent des locaux formés aux méthodes de détection rapide. Le suivi médical post-traitement vise à vérifier l’efficacité du praziquantel et à surveiller d’éventuelles réinfections. Cette combinaison de traitement préventif et de suivi méthodique est la clé pour maîtriser la bilharziose dans les zones à risque. Pour en savoir plus sur les méthodes de protection, consultez la page sur la schistosomiase.

La transmission de la schistosomiase : comprendre pour prévenir

La schistosomiase se transmet essentiellement par contact avec de l’eau douce contaminée par des larves de parasites. Ces larves, appelées cercaires, pénètrent la peau humaine lorsqu’une personne nage, se baigne ou travaille dans des eaux infectées. Le cycle de transmission repose sur des escargots, qui jouent un rôle crucial en hébergeant les parasites à l’état larvaire. Après maturation dans les escargots, les cercaires sont libérées dans l’eau et attendent un hôte humain pour continuer le cycle.

La question suivante est souvent posée : Comment éviter la contamination par la schistosomiase? La réponse est claire : éviter tout contact direct et prolongé avec les eaux stagnantes ou peu renouvelées dans les zones à risque. Il est recommandé d’utiliser des chaussures adaptées et de privilégier l’eau potable ou traitée pour l’usage quotidien. De plus, les programmes de lutte sanitaire insistent sur le contrôle des populations d’escargots et la sensibilisation des populations locales.

Pour mieux comprendre, voici les étapes clés de la transmission de la sclistosomiase :

- Les œufs du parasite sont excrétés dans les eaux douces via les urines ou les selles des personnes infectées.

- Ces œufs éclosent en libérant des larves qui infectent les escargots aquatiques.

- Les parasites se développent à l’intérieur des escargots.

- Les cercaires sont libérées dans l’eau et peuvent infecter un nouvel hôte humain.

Environnement, toilettes et hygiène jouent un rôle fondamental dans la diminution de la transmission. Il est important de noter que les zones rurales où l’eau insalubre est utilisée quotidiennement sont particulièrement vulnérables. Une compréhension précise de ce cycle est essentielle pour concevoir et appliquer des mesures efficaces de prévention.

Pour aller plus loin dans ce sujet complexe, vous pouvez consulter des ressources détaillées sur la schistosomiase.